1928年,32岁的茅盾出轨23岁的女学生秦德君,不久秦德君便怀了孕,茅盾为难地说:打掉吧!

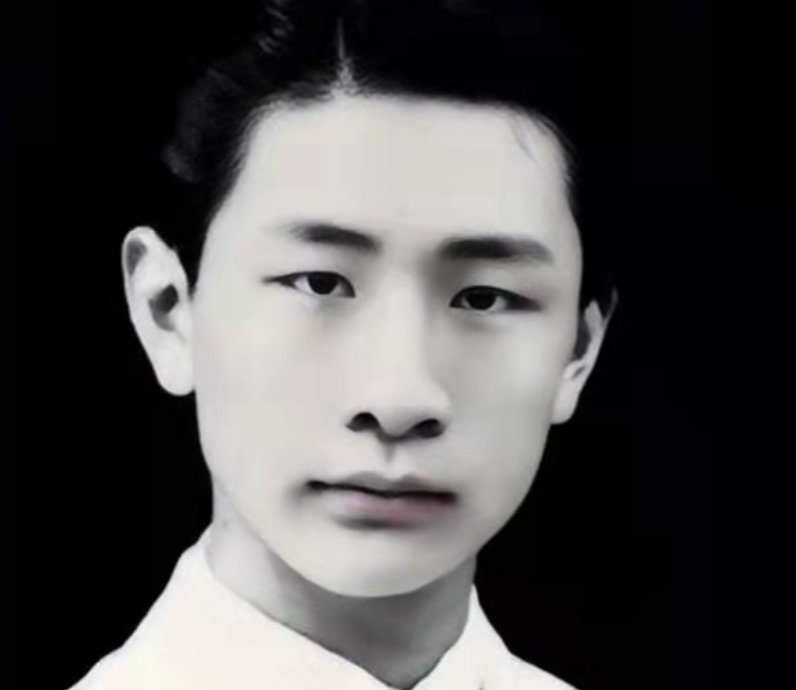

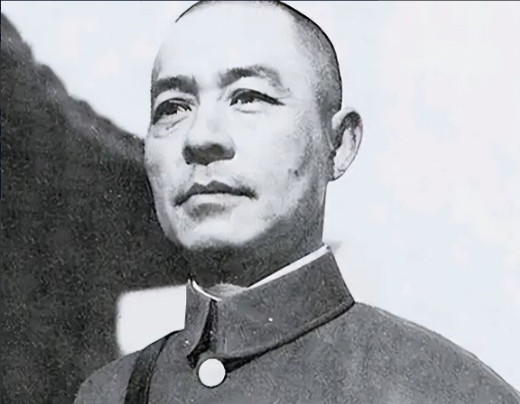

1928年7月,上海码头,海风夹杂着咸腥味,吹乱了船舷边人群的衣角。一艘开往日本的轮船即将启航,32岁的茅盾——当时还以本名沈德鸿示人——站在甲板上,眼神游移,似在逃避什么。他因政治风波被通缉,迫不得已踏上流亡之路。人群中,一个身影吸引了他的目光:23岁的秦德君,短发利落,眼神坚毅,背着简单的行囊,独自登船。她的出现,像一抹光,刺破了茅盾心头的阴霾。

两人目光交汇,短暂却意味深长。茅盾不知,这一眼,将点燃一段注定悲剧的恋情,也将改变两个人的命运轨迹。是什么让这位文学才子与这位革命女青年在颠沛流离中相遇?又是什么,让他们的爱情如樱花般短暂绚烂,却终归凋零?

茅盾的婚姻,像是旧时代的一道枷锁。妻子孔德沚,出身农村,朴实勤劳,却与茅盾的文学世界格格不入。家里,孔德沚忙碌于柴米油盐,默默支撑家庭;茅盾却沉浸在书卷与思想的海洋,笔下的文字承载着对新世界的憧憬。两人婚后育有一子,表面和睦,但内心的隔阂如一条无法逾越的鸿沟。茅盾曾试图教妻子读书识字,孔德沚也努力学习,却始终无法走进他的精神世界。

秦德君则截然不同。1905年出生于四川忠县,她自幼聪慧,深受五四新文化运动的洗礼。1919年,她剪去长发,投身学生运动,1923年加入共产党,奔走于妇女解放事业。1927年清党后,她与组织失联,辗转来到上海,生活困顿却不改坚韧本色。经友人介绍,她决定赴日求学,恰与茅盾同船而行。船上的相遇,仿佛命中注定——她对文学的热情、她对理想的执着,让茅盾感到前所未有的共鸣。

在京都的樱花树下,两人朝夕相处,讨论文学、革命与未来。茅盾为她拍照,镜头里她的笑靥如花;她为他读诗,声音清脆如风铃。爱情如潮水般涌来,汹涌却隐秘。然而,这段感情从一开始就埋下了裂痕——茅盾已有家室,而秦德君的革命理想与他对婚姻的犹豫,注定让这段情愫在现实的夹缝中挣扎。

1929年春,京都的樱花再度盛开,但秦德君的脸上却蒙上阴霾。她怀孕了。这消息如一记重锤,砸在两人脆弱的感情上。茅盾低头踱步,眉头紧锁,喃喃道:“先打掉吧,时机不对。”

秦德君心如刀割,却选择了妥协。她独自回到上海,在一间简陋的小诊所里,忍受着手术的剧痛,身体与心灵双重受创。休养数月后,她重返日本,试图挽回这段感情。

1930年,历史重演。秦德君再次怀孕,茅盾的反应却如出一辙。他搂住她,语气中带着无奈:“再等等,我会攒够2000元的离婚费,四年后娶你。”

2000元,在当时并非天文数字,作为有稳定稿费的作家,茅盾并非无力承担。然而,这承诺更像是一个拖延的借口。秦德君心中燃起希望,却也隐隐感到不安——茅盾的犹豫,是否意味着他从未真正下定决心?

同年,茅盾带着秦德君返回上海。消息传到茅盾母亲耳中,老人勃然大怒,严令他断绝这段关系。面对家庭压力与社会舆论,茅盾选择了退缩。他没有向妻子提及离婚,也没有为秦德君争取任何名分。最终,秦德君再次独自面对流产的痛苦,带着满腔失望离开。

上海街头,冷风凛冽,她拖着虚弱的身体,挤进破旧的出租屋,泪水与寒意交织。

秦德君的离开,像是给这段感情画上了句号。她试图忘却伤痛,却在1930年冬情绪崩溃,曾吞下200片安眠药,幸被邻居救下。

此后,她短暂嫁给军人王心卫,婚姻却无疾而终。1940年,她与国民党官员郭春涛再婚,生活渐趋稳定。晚年,她在香港出版回忆录《火凤凰》,平实记录了这段感情的始末。她写道:“我本想活成浴火重生的凤凰,却成了苦不堪言的黄连。”1999年,秦德君去世,享年94岁,留下一生坚韧与遗憾。

茅盾则回归家庭,妻子孔德沚未曾追问过往,生活如常。他潜心创作,发表《子夜》《虹》等名作,奠定文学巨匠地位。中华人民共和国成立后,他担任文化部长,晚年在北京安度余生。1981年去世时,孔德沚陪伴身侧。他从未公开提及秦德君,这段往事如同一页被刻意折起的书页,尘封在历史中。

这段感情的破碎,不仅仅是两个人的悲剧,也是时代的缩影。在1920年代的中国,新旧思想碰撞,个人情感往往被家庭、社会与政治裹挟。茅盾的犹豫,折射出他作为知识分子在理想与现实间的挣扎;秦德君的坚韧,则展现了一个女性在动荡年代的抗争与无奈。她的回忆录中,没有怨恨,只有对命运的喟叹。

据《茅盾年谱》记载,茅盾在日本期间创作了《蚀》三部曲,部分灵感或来自与秦德君的相处。秦德君的革命经历也影响了《虹》中女主角梅女士的形象。此外,上海档案馆保存的资料显示,秦德君在1930年代继续从事妇女运动,晚年曾任政协委员,为妇女权益发声。

她的坚韧人生,与茅盾的文学成就一样,都是那个时代不可磨灭的印记。